|

一 提起柳永,让人禁不住一声叹息。 在中国文学史上,因为填词得罪皇帝的,柳永也许是首屈一指,而赌气奉旨终生填词的,恐怕更是史无前例。 那就填词吧,天生的才华是无法被掩盖的,难得的是能将词写到“凡有井水饮处即能歌柳词”的程度,恐怕也是无与伦比,无人争锋,甚至在当时的西夏,柳永的词也流传甚广。 但是,在当时的文坛上,词和词人并没有在正统的文学殿堂里占有大位置,很多人仍然把诗和文作为正宗而排斥,轻视词和词人,他们对词和词人很是不屑,用现在的话说,词和词人不上档次,根本上不了大雅之堂。 既然不上档次,写词的柳永干脆一沉到底。泡到青楼妓女之中,度过了一段令他终生难忘池是对他一生影响最大的“买花戴酒”“千金邀妓”的放浪“幸福时光”。

在此期间,他熟悉了大量的民间流行曲调,因而为伶人乐妓撰写了大量慢词,因而,上层显贵对柳永出入歌楼舞榭与伶人乐妓为伍的生活表现出了极端的蔑视。 宋仁宗景元年[即公元1034年],屡试不第的柳永才勉强中了进士,但也只做过屯田员外郎这样的小官,此后还多年在浙江做过地方小官。 不上档次就不上档次,达官贵人们看不起他,他也就干脆破罐子破摔,但惯以笑迎生张熟魏的青楼妓女们却对柳永情有独钟。 没饭吃,没衣穿,这些都不是问题,妓女们干脆为他免费供应一切,就连他死后无钱下葬也由“群妓合金葬之”。所以才有文坛上流传的“吊柳会上风流冢“等逸事。 自柳永下葬后,每至清明,春风骀荡,青楼名妓们不约而同,各备祭礼前往柳永坟上挂纸钱拜扫,其影响之大,以至于在妓女行中未曾“上风流冢”者不敢到原上踏青。 生如柳永者,其终生穷困潦倒,家无余财仕途坎坷,着实令人扼腕叹息,死如柳永者,却被诸多青楼名姬垂吊纪念,也不枉他担了一世的风流名声,这是令他难以预料的。

柳永原名柳三变,字景庄,后改名为永,字耆卿,福建崇安人,排行第七,又被称为柳七官人,因官拜屯田员外郎,故后人又称柳屯田,在其出生时,正值辽师南侵,大败宋军于瓦桥关,一代名相寇准才刚刚进士及第,后柳永随父亲作宦,流落东京汴梁。 那时的柳永,年方二十五岁,丰姿洒落,人才出众,琴棋书画无所不通,至于吟诗作赋,尤为出众,而他最擅长也是最拿手的便是填词。

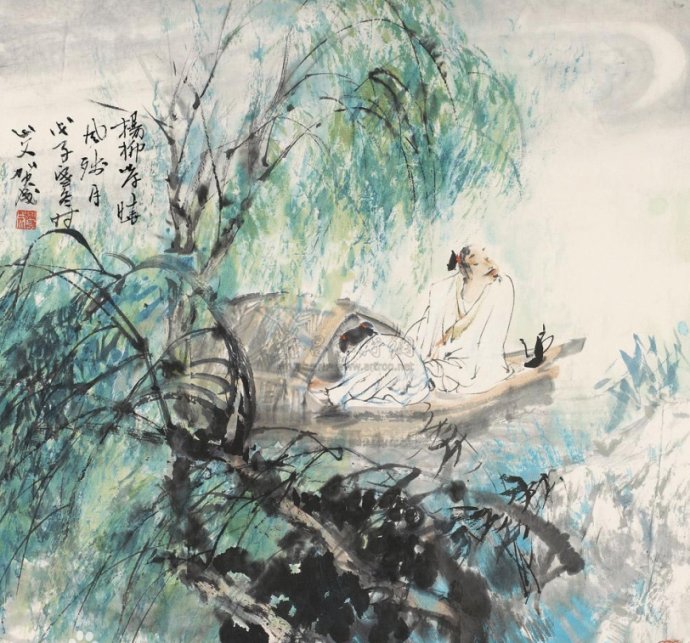

“黄金榜上,偶失龙头望”.宋真宗元禧元年[即公元1017年],柳永上京赶考,些时,踌躇满志的他天真的以为凭自己的才华轻易便可以金榜题名,而且幻想着从此能施展抱负,大有作为,谁知第一次考试便名落孙山。 他不在乎,说了一句“富贵岂由人,时会高志”一笑了之 他还年轻,有的是时间和机会,那就等下次吧,等了五年,第二次开科又没考上,这回他沉不住气了,便将满腹牢骚化作了那首著名的《鹤冲天》这时已是宋仁宗元圣元年。公元1023年。 按说,这只是一个穷酸文人因屡试不中在背地里发的小牢骚罢了,对谁都不会有什么影响,但令人不可思议的是,这首牢骚词竟不胫而走,传到宫中,宋仁宗一听大为恼火,并暗暗记在心里。 柳永在京城又等了三年,参加下一次会考,这次好不容易考上了,但等到皇帝圈点设榜时一见柳永的名字便满心不悦,龙颜大怒,讽刺地说了一句“还去浅斟低唱吧,要何浮名?”朱笔一挥,便把他给勾掉了。 写到此处,让人为仁宗的做法很是不值,一个堂堂国家元首,和一个穷酸文人叫什么劲,有能耐把国家治理得好一点,不比什么都强,省得处处挨打,处处割地赔银子。他的一句话不要紧,把一个充满希望的文人仕途生生的给掐断了,这还是在北宋王朝较为强盛的初期,而以后的积贪积弱在此已处露端倪。 黄金榜上,偶失龙头望,时代暂遗贤,如何向,未遂风云便,争不狂荡,何须论得丧,才子词汇人,自是白衣卿相。 烟花陌巷,依约丹青屏障,幸有意中人,堪寻访,且恁偎红翠,风流事,平生畅,青春都一饷,忍把浮名,换了浅斟低唱。 这便是那首若下祸端、得罪了皇帝的牢骚词,这次打击,对柳永来说实在是太大了,他对仕途完全失望了,从此,他便深深地扎到市民堆里去写他的歌词,并且不无解嘲地打出“奉旨填词柳三变”的旗号。 于是,他把年轻时代的大好时光都泡在了歌馆妓楼,交了许多歌妓朋友,在他的内心深处,虽然因仕途无望而充满了愤懑失落,但歌儿舞女的放荡生活,昭显出他风流倜傥的性格,倒也让他乐在其中。 在东京度过了他终生难忘的年轻时光,也度过了他填词高峰期,东京的富庶繁华让他留连忘返,乐不思蜀,这段时间,他写下了描写东京热繁华的《迎新春》《破陈乐》等,而那首最著名的《南霖铃》则是当他满怀失意落魄,恋恋不舍将要离开京城时写下的。 将要离开了,汴京留给柳永的,除了对歌舞升平,繁花富庶的留恋,还有对科场的无情打击和失意萧条。 走吧,尽管依依不舍,尽管“执手相看泪眼,竟无语凝噎”,却仍得“念去去,千里烟波”,富庶繁华的汴梁所能留给他的,却是那“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”。 一个寂寞失意的才子,带着一份凄婉冷清的心情,无可奈何的离开东京,到浙江余杭赴任,这时,我已不忍看他离的的背影。他的凄凉哀婉让人荡气回肠,内心也为之悸动,仿佛心底深处最柔软的地方被触动了一般.

于是,我的泪水滑落脸庞。 柳永去了,“赢得青楼薄幸名”的他却给东京的歌姬名妓们留下了无穷的思念。 想起柳永在汴京时,终日穿花街走柳巷,东京多少名妓都以认识他为荣,曾经在花街柳巷流传着这样一首歌:“不愿穿绫罗,愿依柳七哥,不愿君王召,愿得柳七叫,不愿千黄金,愿中柳七心,不愿神仙见,愿识柳七面。”

能在众妓中留下如此美名,羡煞了多少权贾贵胄,风流名士,能博得如此美名,柳永虽然官场失意,却也不枉此生。 据传,柳永在东京时,与三个出名上等的行首,往来甚密,这三个甘愿赔着自己的钱财争着养他,后因朝中有人保奏皇上,授了他一个余杭县的小官,他虽不甚满意,但为了以后的前途,还是勉强上任,与三位绝色佳人依依分别。 上任路上,他扮作游学学士,迤逦而行,走到江州时,他的老毛病又犯了,干脆停留下来,去寻访当地名妓,觅得当地花魁后,两情相悦地住了几日方才启程。这时的风流,比不得在京城,那是科场失意,在花街柳巷寻找解脱,而此时的他,只让人觉得风流成性,寡义薄情。 杭州终于到了,此地富庶的经济,如画的美景,笙歌声声,美人绰绰,其富丽与奢华让柳永心神俱碎,感觉中他在这里也确实是如鱼得水。 按今天正常人的看法,柳永的所作所为显然是荒唐而风流的,说的严重一点,甚至可以说是无耻而下流,然而因为他是宋人又是名人,人们却给他冠以风流才子的美称。 柳永太爱玩,太爱美,写了太多“彩线闲撵伴伊坐”的艳词,因而让仁宗皇帝不待见,这与他虽说有些遗憾,倒也是“塞翁失马,焉知祸福”,他从此在温柔乡里“倚红偎翠”“浅斟低唱。”而杭城也正是风流才子们的快乐家园。 在这里生活了三年的时间,使得他对这里的山水名胜,风士人情有着亲身的体验和浓厚的感情,西湖的美景,钱江潮的壮观,当地上层人物的享乐,下层人民的劳动生活都一一注入词人笔下,其中最著名的便是《望海潮》。

也许,这是柳永一生最为洒脱,最为风光的一段日子,既是做官,虽然不大,想来却也衣食无忧,如画美景,如画美人相伴左右,尽得风流潇洒,实乃人生一大快事,想来柳永也该知足了。 柳永本是一个喜好享乐之人,是风月场上的宠儿,东京与杭城的青楼舞榭,他是逛遍了的,然而,享乐的兴致,从来都是属于年轻人。 柳永在浙江离任到京复命,后到洛阳任云台令,这时,他的辉煌,应该是日薄西出了。虽说当了一个小官,总的来说他还是事业无成,年轻时固然不在乎,年迈时却让人为他忧郁怅惘。

行程羁旅之中的漂泊,与情人刚刚相看泪眼分手,加上初到陌生之地,其冷清,其伤感,其失落可想而知,就连此时的词中也充满了无奈与失望,比如《采莲令》,比如《少年游》。 这段日子,柳永的心中充斥着悲伤,失望,甚至连拜访名妓,四处游玩的兴致也没有了,剩下的只有对人生深深的感叹。此时,他只有独自吟唱,兰桡凭眺,连一个可以寄托思念与别离的人也没有,形单影只的寂寞与孤苦,也只有他自己能体会了。 宋仁宗皇祜五年,约1053年,66岁的柳永在东京旧日相好的青楼名妓家中白日就寝,梦中无疾而终,他虽然为官两任,却终日花天酒地,花销甚大,自是无有余金,送终时是众名妓敛财,制买衣衾棺椁才得以入敛,安葬之日,他的坟上一片缟素,送葬之人虽有官员,但大部分都是青楼妓女,送葬的官僚因觉得有失身份,遂拂袖而去。众妓女真情流露,放声大哭,哀声震地,如丧考妣,风流一生的柳永,也算死有所值,正所谓“牡丹花下死,做鬼也风流”。 纵观柳永一生词作,多写歌妓愁苦和城市风光,尤其擅长抒写羁旅行径之情,表现封建社会文人怀才不遇的情结,他工于音律,喜用长调,长于铺叙,好写艳情,并以音律柔婉,怀古伤今见长,他的词语言通俗,口语白描甚多,但是由于为生计所迫,也由于终日出入青楼,故词中亦有不少低级下流的色情描写和歌功颂德的阿谀奉承之作,这些却怪不得柳永,要怪也只能怪那个社会。 柳永的一生,与青楼妓女有着千丝万缕的联系,当时的情况可以想象,他的作为肯定为达官贵人和正经人家所不齿,但这些却并不影响他成为词作大家,他的风流和穷困,虽说是咎由自取,但也是当时社会之所迫,李白固然可以高唱“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,但那是强盛的唐朝,而柳永所处的积贫积弱的宋朝,连皇帝都显得一副小家子气。 不过也好,小家子气的皇帝却成就了一代词作大家,,成就了“赢得青楼薄幸名”的风流词人柳永。 当我叹着气即将画上句号的时候,心中却充满了郁闷,忧伤,凄婉,怅惘,不为别的,只为那一生忧郁的风流才子,只为那满城青楼女子们的思念。 相信柳永如果泉下有知,他那沉睡在地下千年的灵魂,也会为自己发出一声叹息。 |

新闻热线:0371-55617578