初夏的太阳,按说应该升起了很高,但这几天老是阴雨连绵。早上六点,我送女儿去一高上学,整个天空灰蒙蒙的,一直在下雨。回来的路上,雨下得更大了。空荡荡的公交车,在路上疯狂的奔跑,偶尔也有送孩子的家长,开着车急匆匆地往家赶。大地笼罩在灰暗之中,像极了傍晚。路过文化路与中州路交叉口的红绿灯,向北走到四季港湾的西门,我突然发现路边的人行道上,孤零零的走着一个打着伞的老人。当我从后面赶上来,看见老大爷剃个平头,花白的头发,背有点驼,半旧的中山装,一截裤腿儿,已经被路上溅起的水花打湿。从后面的背影看,像极了去世将近四年的父亲。我慢慢地开车跟在老人身后,看着亲切而又熟悉的背影,不由自主地想起了父亲,不听话的眼泪,忍不住冒了出来,泪眼朦胧中,想起了我的父亲,还有父亲的背影。

七零后的我,打记事起,还是在生产队。那个时候,农村生活很艰苦,一个大队只有一个村卫生室,也只能治些感冒、发烧、拉肚子的小毛病。俺村也不是大队所在地,村里有个叫毛忠志的邻居,按辈份我该喊他哥,我都叫他毛哥。也不知道毛哥当时在哪里弄来一些针剂,我们村里的人,小病小灾的,都是上他家打一小针,基本就好了。儿时的我,在村里和小伙伴们疯玩,早把母亲让回家穿衣服的忠告,抛在脑后。等出汗过后,接连打几个喷嚏,感觉到有点冷了,其实那已经感冒了。还有的时候,我偷摘别人的青瓜梨枣,囫囵吞枣地猛吃一顿,第二天就会闹肚子疼、进而拉肚子。母亲就会让我去前面毛哥家,打个小针。那时候,打小针的疼痛,是很让人发怵的,尤其是冰凉的药棉擦过屁股,针头要落下的那一瞬间,心里是万分恐惧的,直到针头扎进屁股上,疼得我都是杀猪般的嚎叫。为了不打针,我总是吃完饭就躲出去,很晚才回家。父亲在外大队教学,有时候几天不回来,如果碰巧父亲回来,我又有病,父亲总是严厉地要求我去打针。父亲的威严,不容挑战,我心里虽然极不情愿,也得乖乖地跟他去毛哥家。但我也提出一个交换条件:让父亲出面,要一个装针剂的纸盒子。那个长方体的纸盒子,对儿时的我,也是一个奢侈品,因为可以放些纸叠的四角、溜溜蛋或者是画画的小蜡笔。因为父亲是在外工作的文化人,而且村里的红白喜事,都是他问事,深受全体村民的敬重。让他出面向毛哥要一个纸盒子,往往是不会丢面子的,毕竟所有的小伙伴儿,都想要纸盒子,毛哥也不能一一满足。打完针,手里攥着纸盒子,随父亲一路回家。乡村的夜晚,月光如水,照在父亲的身上,留下一段投影,我总是调皮地用脚去踩父亲月光中留下的身影。有时候父亲也故意弯下腰,让影子变长一些,方便我去踩。人也走,影也走,父子俩的笑声在整个胡同爆棚。有时候,我借口走累了,提出让父亲背着我,或者是让我“骑尿脖”(就是骑在父亲肩头)。父亲总是毫无怨言地蹲下来,让我趴在他背上,或者骑上肩头。那时候的父亲,肩膀宽厚、温热、厚实,象张厚厚的海绵。我搂着父亲的脖子,父亲用温暖的手掌托着我的屁股,我的疼痛立马就减轻了几分。快到家的时候,我就故意假装睡着,父亲就会一直把我背到床边,轻轻地把我放在床上。晚上的煤油灯,灯火如豆,跳动闪烁的灯光,映照出父亲的背影,是那么高大、威武,犹如一座山。当时就觉得:父亲就是我的天,我遇到的所有事,在父亲那里都不是事,反正我就是燕窝里的小燕子,在父亲的呵护下,无忧无虑地成长!那个纯真年代,父亲坚实的背影,伴我走过整个童年。那个时候,虽然清贫,但是俺总是觉得自己的童年是快乐的,是幸福的。现在俺明白了,那种幸福和快乐,来自于父亲的笑脸和陪伴,来自于喊父亲时,父亲的应答。

1993年夏天,将要从谷熟高中毕业的我,第一次参加高考,我当时就知道,以自己的成绩,是无论如何都考不上大学的。要不要复读?复读的钱从哪里来?一个假期将近两个月,自己也老大不小了,总不能老是呆在家里干耗着。即使复读,也自己得挣钱去交学费。那时候的父亲,已经将近六十岁,岁月的风霜无情地在他脸上留下痕迹:背也驼了,头发也有些许花白,岁月如飞刀,在他脸上无情刻下纵横交错的沟渠,里面流淌过无数的艰辛和无奈。我的身高,几乎和他一般高了,儿时记忆中,那种高大、坚实的背影,早已不复存在。有时候家里的好多大事,我也能列席旁听了,才知道:原来一直笑呵呵的父亲,也有说不尽的酸甜苦辣。是的,上世纪八九十年代的农村,打工还不是很流行,农民挣钱异常的艰难。都是从地里刨食:种几亩小麦、玉米、棉花,家里再喂些猪、牛、羊,但是,所有的东西,只能等到卖了,才能换回点血汗钱。尽管父亲是人民教师,但那点微薄的工资,只能让手里有些活泛钱,想发家致富,谈何容易。考虑到即使不复读,自己今后也要订媒、结婚,到时候,父亲肩上的担子肯定会更重了。亲爱的你,不知道大家有没有这种感觉:随着年岁渐长,总觉得自己就要长大,有种接班、挑担的使命感,可能,这些想法都是咱们成长过程中的自我膨胀吧!反正,那时候的我感觉,是到了为父母减轻一些负担的时候了。于是提出,去平顶山找我姐夫,他在那里搞建筑,看看能不能给找个活儿,也是对自己一个锻炼。其实,说实话,还是想生平挣下自己的第一桶金。考虑到在家也没事,而且家里经济也不宽裕,父母就同意我的请求。很快的,我就开始了自己的第一次“诗和远方”!万万没想到,生活竟给我开了个不小的玩笑!

进入工地,我就做了一名建筑小工。刚高中毕业的小伙子,干活没有技巧,就知道傻干。后来一不小心,在工地上受了伤,右腿肚子上,被钢筋茬子刮了一个大口子,在医院缝了十七针。从医院回来,我被抬进工地上一个简陋的工棚里,只能直挺挺地躺在床上,吃喝拉撒,都得工友轮流值班照顾。十几天的卧床,躺得我浑身酸疼,骨头象散了架一样,腿也好像萎缩了,浑身一点劲都没有。工地上木工班的师傅,又给我做了一个拐杖,让我慢慢练习走路。后来,在几个工友的搀扶下,我能住着拐杖慢慢地挪动几步了。亲爱的朋友们,我们作为一个健康的人,可能永远不会体会到,疾病患者的痛苦,我们全身的零件没有一个是多余的,一旦某处有了病变,就会觉得这个部位是那么的重要。腿伤在身的我,脚又不能沾地,解个大小便都得让人抬出去,坐在一把放倒的椅子上。大白天的建筑工地,一览无遗,反正干活的都是大老爷们,也没必要避嫌遮丑了。但是,作为一个刚毕业的高中生,脸皮也薄,每次都弄得我羞愧难当、尴尬异常,感觉自己就是个多余的人,大笨蛋一个。又过了十来天,慢慢的,我能拄着拐杖走几步了,于是,我就坚决不再麻烦工友们了。时隔多年,在我内心里,一直感激,当年那些帮过我的工友。是的,当我们身处人生最低谷的时候,你才会发现,最愿意伸出援手的,往往是我们那些生活在底层的广大人民群众。如果国家有统计,那些拾金不昧、见义勇为、舍命救人的人,往往是这些可爱可敬的基层民众,每年的道德模范评选,往往是坚守在平凡岗位上,默默无闻奉献的人。我的工友们,就是当年俺虞城老家的农民工,他们对我这个细皮嫩肉的高中毕业生,也是无怨无悔地轮流照顾,都是他们发自内心的纯朴之情。都说贫贱之交不可忘,即使到现在,每当我看到建筑工人、环卫工人、门口保安、单位保洁人员,都从内心里有种亲切感,也许,从他们身上,我看到了我当年的影子。是的,我们人人生而平等,没有什么高低贵贱之分,每个人都有尊严,在人格上都是平等的,都不应该受到歧视。就象现在,我的八方香油做得风生水起,我从来都没有忘记,我那段,躺在工棚里养伤的艰难岁月。我积极参加几个公益组织的活动,就是想尽力帮助那些急需帮助的人,让他们感受人间温暖,树立生活的勇气。我们这样做,既温暖了别人,也快乐了自己,这也是这几年我参与公益活动的初衷。

哦!话题扯远了,咱再回到我受伤的当年。腿伤慢慢康复的我,真的不想憋屈在工棚里。等工友们下班,吃过晚饭,我拄着拐杖,穿个大裤衩,背上背个红背心,在几个工友的搀扶下,走出工地。华灯初上,休闲广场的热男劲女,正欢快地跳着广场舞。街头露天卡拉ok,正在一遍一遍地播放着毛宁的《涛声依旧》和叶倩文的《潇洒走一回》。大家可以想象这样一幕:一群疲惫的建筑工人,簇拥着一个拄着拐杖的小青年,小心地沿街漫无目的地走着。虽然说我们对这个城市充满无限向往,但也清楚地知道,我们实在无法融入其中。“无助的我,依然保存着那张笑脸,这一张旧船票,能否登上你的客船?”“恩恩怨怨,生死白头,几人能看透。”歌声传入耳膜,我的人生路,何去何从?又有谁会在意,街头那个拄着拐杖的建筑小工,他在想些什么?谁又能明了他内心的喜怒哀乐?一生就这样吗?我的路又将走向哪里?亲爱的你,请不要嘲笑我好吗?人生的苦恼,源于你对未来的生活没有把握。我的工友们,都已成家立业,他们就是农民工,他们就想着,怎样种好家里的一亩三分地,然后就是,努力挣钱养家糊口,如果再让他们从事别的行业工种,去转换身份,比如:教师、医生、律师,他们基本是不太可能的。所以,他们也不会,甚或是不愿,去对未来展开丰富的联想和追求。而我却不一样,不是我读几年书,就假装清高,而是我觉得,我还有很大的可塑性。不是吗?如果我复读过后,考上大学,毕业分配工作,我的人生可能就会不一样,您不妨帮我参考一下,我要不要复读?都说知识改变命运,如果我不去复读、不去考大学,怎样才能改变身份?否则,只是永远甘心做个建筑小工,重新去学习泥瓦匠的手艺。如果不再上学,不就预示着将要回家订媒、娶妻生子?聪明的你,能否帮俺拿定主意?

拉沙石料的大车,在街道上呼啸而过,掀起一阵旋风,卷起一片灰尘。空气中弥漫着一股酸酸咸咸的恶臭味儿,夹杂着下水道里的污泥味,令人作呕。扬起的灰尘蒙蔽了我的双眼,我用手捂住眼睛。从手指缝里流淌出温热的液体,是俺流的泪?还是迷了眼?谁能告诉我,我该何去何从?“红尘呀滚滚,痴痴呀情深,聚散总有时,留一分清醒,留一分醉,至少梦里有你追随,我拿青春赌明天,你用真情换此生,……,何不潇洒走一回?”怎样才能潇洒走一回?于是我就清楚地意识到:如果我不去再复读,从此放下书本,那也就意味着,我就将与众多工友一样“泯然众人矣!”当然,不是说我们的农民就不能潇洒走一回了,而是说我们可能就会满足于生活的定位,局限于那个范围之内了,再想往上攀登就会很费力了。1993年,距离现在都二十多年了,那时候,我们广大农民朋友,也根本不象现在,有好多挣钱的机会。当时的苦恼,在后来看了路遥的《平凡的世界》后,才发现里面的孙少平,毕业后外出打工时的苦闷,与我惊人的相似:因为读了点书,知道一些外面的东西,就无法再装做什么都不知道,只为生计奔波了。而现实却要求我们,一方面既得解决生存,又想去往更高的境界拼搏。有时候我都怀疑,我和路遥是不是心有灵犀一点通?不是吗?在我们看透生活真相之后,依然顽强地热爱生活,咬牙坚持下去。那时候的我也是这样想的,不行!我得回去复读,我不能老是拄着拐杖去做人世间的看客、过客。

过了九月一号,高中开学了,父亲从邮局里打来电话,托人捎话让我回去。因为腿伤没好,我也不敢回家,怕父母难受,就找借口推迟了几天。我是下午到的家,一直不敢说腿受伤的事儿。晚上召开家庭会议,研究是否复读的问题。因为我经历过磨难,就急切地想努力改变生活境遇,所以就提出一定要去复读,并决定选择于城县高中复读。大家一致同意,并准备第二天吃过早饭,就去学校报道。在我们老家,人们吃饭的时候,总爱端着碗到门外,随便坐块砖上,或者是小板凳上。第二天吃早饭的时候,父亲坐在我对面,母亲坐在我旁边。可能是在通知我回家的时候,父母就知道我受了伤。所以,他们一直偷偷观察我,我也极力装着走路正常的样子。可是到最后,母亲还是忍不住说:“听说你腿受伤了,伤的怎样?”我极力镇静地说:“没啥事儿,这不好了吗!”母亲突然伸出手去卷我的裤腿。尽管我极力阻止,在母亲的坚持下,还是掀了起来。过了二十多天的伤口,暗红中显出白色的针眼,犹如贴上两排白色的芝麻粒。看到第一次出门就受伤的儿子,都说母子连心,母亲忍不住痛哭起来,用手抚摸着我的伤口:“疼吗?你咋熬过来的?“都过去了,当时有点疼,现在不是好了吗?”我故作轻松的说,“他爸,你看孩子的伤口多长,亏得是小腿肚子上,要是迎面骨,碰到骨头,不就危险了吗?”父亲走过来,直直地看着伤口,然后又无声的看着我,象是询问又象埋怨,又象鼓励,反正挺复杂的,眼里有种透明的液体在闪现。虽然说没说一句话,但是我还是忽然发现:他好像丢失了阵地的俘虏一样,毫无斗志地低下头,端碗的手,不停地颤抖,他一扭头,往家走去,父亲的背影,好像也一下突然变得矮小,走起路来,也步履蹒跚了。母亲在我的一再安慰下,抹着泪回去了。看到母亲难受的样子,我觉得自己特别无能,不该让父母我操心。我平复了一会儿心情,准备把碗送回厨房。走到厨房门口,听见母亲在埋怨:“一个大男人,你哭啥?孩子不是回来了吗?再哭,孩子可能更难受,刚才在孩子面前,你咋恁坚强?”透过厨房的窗户,我看到背对着窗户的父亲,双手不停地抹泪,就像犯错的孩子一样,显得那样无助,我很惊恐,因为在我心目中,高大威猛的父亲一直很坚强,我从来没见他哭过。母亲在锅台上刷碗,他们都没发现我。父亲原先宽厚的肩膀,竟显得那样单薄,不停抖动的背影,显得那样无力,我听见父亲带着哭腔说:“都怪我没本事,让毕业的孩子去出门挣钱攒学费,看到孩子受恁大的伤,我这当爹的,咋总觉得亏欠孩子。咱儿子还没有结婚成家,腿又受那么重的伤,如果再严重点,腿弄瘸了,今后说媳妇都是个事儿。我这当爹的,当着孩子的面不敢哭,怕孩子笑话我,其实我心里能好受吗?”望着父亲的背影和那不停颤抖的双肩,听到父亲嘴里不停的哀怨,突然明白:所谓岁月静好,好不过能有人知你冷暖,懂你悲观。这样想着,我的眼泪,象断了线的珠子一样,纷纷滚落下来。

我不 敢进厨房,就偷偷放下碗,掩着面,哭着跑出去了。当时就想:一定回去好好复习,争取考上大学,永远脱离农村出苦力的日子。亲爱的读者,你可能笑话我的自私,只知道为自己着想。请你不要埋怨我好吗?因为你没有经历过,上世纪七八十年代农村的生活。那时候的社会生产力非常落后,远没现在先进,农民还都是靠力气吃饭。刚过一米六的我,瘦小单薄,没力气。农村人,如果你没有力气,就意味着挣不到钱,没有钱,你就会知道一分钱难倒英雄汉的滋味。套用现在的流行语:贫穷会限制了你的想象。真的,如果你在农村待过,你就会深刻体会生活得不易,你没穷过,你永远无法理解,贫穷的难处。所以,当时我能做的,就象《平凡的世界》里面的孙少平一样:看清生活的真相之后,依然热爱生活,尽管艰难,也要坚持下去,既能为了生计匍匐大地,也能心怀梦想,仰望星空。

后来听母亲说,是父亲卖了家里喂养多年的老母牛,加上我的工钱,才凑够了我复读的学费。那头老母牛,每年都生一个小牛犊,等牛犊长大,再卖了换成钱。说实话,那几百元的牛犊钱,就是当年俺家里面,最主要的财政收入。那次卖老牛,牛肚子里的小牛犊马上就要出生了,卖了带犊的老牛,肯定要吃大亏。

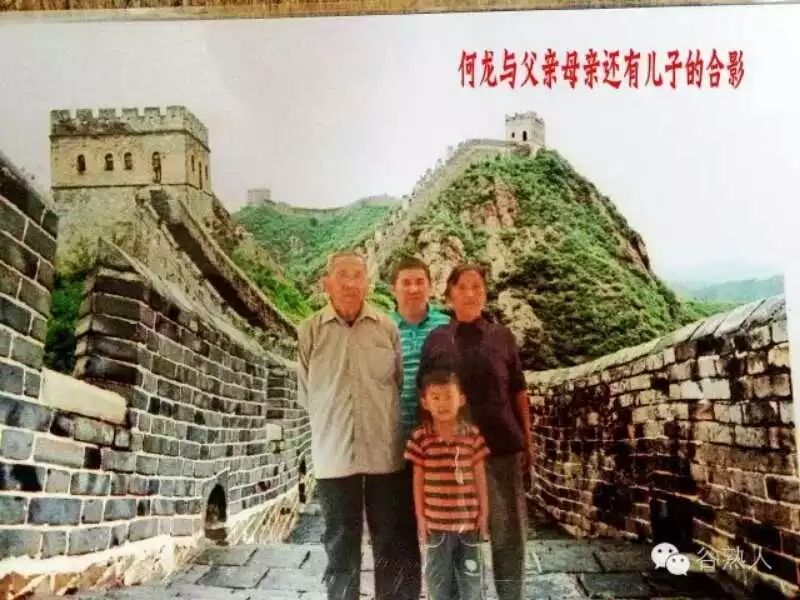

第二天吃过早饭,父亲送我去虞城高中复读,知道我腿有伤,我们父子俩,各骑一辆自行车,父亲又用车子驮了一大袋小麦,用来换取馍票。到了学校,刚好中午放学,我爷俩去学校食堂交了小麦,又简单在食堂里吃过午饭。父亲叮嘱我先别走动,他去帮我办理入学事宜,又帮我安排了班级、寝室,来回地跑上跑下。有好几次我提出,让我自己来去办交接手续,父亲可能还是认为我是个小孩,谈吐说道跟他有差距,不放心,一直坚持由他去办理。他又找到他原来的同事贺兆龙老师,把我介绍给他,也算我在虞城高中有个熟人,预备着,我万一有啥急事,可以找个熟人帮忙。等所有的事情办完,天也快黑了,父亲必须得往回赶了,因为从虞城县城回俺老家,得走张阁、周集到芒种桥这一路,骑自行车将近两个小时。年近六十的父亲驮着小麦进城,又忙前忙后地张罗我入学事宜,已经累得气喘吁吁了。他擦了擦满头的汗水,拍拍我的肩膀:“啥事都办完了,爸爸也得回去,你也老大不小了,自己一定学会照顾自己,千万别再象在平顶山干活那样,出现把你娘吓得要死的事,你娘就是小心眼,昨天,她哭,你也别难受。另外,你也知道咱的家境情况,虽然说有点困难,但爸爸马上就要涨工资了,你不用担心花钱的事,该吃吃,该喝喝,家里的事,你也帮不了忙,就不用操心了,你就一心好好上你的学,其他的事,有爸爸呢!”听着父亲的话,我差点掉下泪来,其实他不知道,他昨天的“胆小怕事”,早被我看到了,但是我不能去揭穿,毕竟,得让他保持在儿子面前的权威。

我强忍着不哭,把父亲送到学校大门口。父亲推着自行车就要走了,我突然间有种象生离死别一样的,说不出的难过,“爸爸,路上注意安全,骑慢点!”父亲听到我的喊声,突然象想起什么事一样,停住车,又从上衣兜里掏出一沓揉皱了的零钱,递给我,“这两天,爸爸感冒,嗓子疼,就没抽烟,你娘给我的买烟钱,就没花完,你拿着吧。”“俺娘已经给我这个月的生活费了,我也有馍票,花不着钱,还是你留着吧,”我说道。但是父亲还是固执地说:“你才进个新学校,说不定在哪个地方,就花着钱了,你还是拿着吧,再说,穷家富路,出门在外的,手里不能没有钱!另外一个,你又啥特殊情况,可以去找你贺兆龙叔叔,他人品不错,只要说出爸爸的名,他会帮你的!”看看拗不过父亲,我就接了过来。父亲看着我,满眼的慈爱,又使劲拍了拍我的肩膀,好象给我传递力量。那神情语重心长,又欲言又止,向我笑着挥了挥手,骑上自行车,飞快地往家赶去。因为急着赶路,父亲弓下腰,使劲地蹬车。头发些许花白的脑袋,随着腿的节奏,上下起伏,在接近傍晚的人流中,是那样的刺眼。你想想,一个六十岁的老人,几十里的路程,一天骑个来回,会累成啥样?我知道,他肯定会很晚才能到家。我也深深地明白:父爱就是一座无形的大山,虽无言,但深沉、博大。他总是心甘情愿地让子女踩在自己肩头上,去触摸天上的彩虹。望着父亲努力蹬车的背影,强忍多时的泪水,终于喷涌而出。

人生如朝露易逝,百年转瞬即前尘。茫茫尘世,岁月如歌,流年似水,流走了风尘间被染指过的兮兮岁月。几十年一晃就过去了,而父亲也离开我将近四年了,亲爱的父亲啊!这四年过得好快,快得我能数的清,多少次给您上坟烧纸;这四年又过得好慢,慢得我却数不清,多少次和您梦见。有时候,我多想去再次拥抱您,可拥抱的却是幻影;我多想再次喊声父亲,可我的呼喊没有人回应;我多想再次梦见您,可梦是真的,您却是假的。现在才深切的领悟:喊声父亲,有人应时,总觉得是件习以为常的事;再喊父亲,没人应时,才意识到这是多么奢侈的事。四年了,生活如以往径自流淌,我的眼睛却穿不透遥远的天堂。每次再打小针,疼痛难忍时,就想起您那温暖手掌,任岁月流走,愿您温暖手掌,融入我幸福时光。于是想到了现在,就在今天,突然在这个烟雨空蒙的早上,仿佛电视剧里面专门为我设置的场景,这位形色匆忙的老人,背影象极了我的父亲,一下子打开了我记忆的阀门。望着他的背影,真的希望他一转身,露出的是父亲的慈祥的容颜。这样想着想着,我的眼前已经模糊一片,而街道上的雨,不知道啥时候已经停了!